Les équipes de recherche du Pôle géoscientifique de Québec bénéficient de laboratoires de première classe auxquels l’ensemble de la communauté géoscientifique régionale a accès.

Bibliothèque conjointe

La bibliothèque de Ressources naturelles Canada à Québec et le Service de documentation et d’information spécialisées (SDIS) de l’INRS partagent des expertises, des outils et des ressources documentaires. Ressources naturelles Canada maintient une collection de rapports, livres, revues scientifiques, cartes spécialisées et autres documents en géosciences. Cette collection porte principalement sur la géologie régionale, la minéralogie, la géologie structurale, la tectonique, la stratigraphie, la pétrologie, l’hydrogéologie, la géologie du Quaternaire et la géomorphologie. Le Centre Eau Terre Environnement de l’INRS possède une collection spécialisée en sciences de l’eau et de l’environnement, dont les forces se situent principalement en hydrogéologie, hydrologie, écotoxicologie, biogéochimie et pollution aquatique, changement climatique, ainsi qu’en assainissement et valorisation des déchets.

Laboratoires de la Commission géologique du Canada

Laboratoire de cartographie numérique et de photogramétrie (LCNP)

L’équipe multidisciplinaire du LCNP est spécialisée en gestion de données géoscientifiques et regroupe des expertises complémentaires en géologie, géomatique, géographie, cartographie, physique et prises de données sur le terrain. Le LCNP s’appuie sur de l’équipement de pointe pour mener à bien sa mission. Le laboratoire offre une expertise et des services de haute qualité en production, gestion et diffusion des données et applications géoscientifiques et met de l’avant son expertise pour structurer et soutenir des développements méthodologiques qui sont réutilisés dans divers projets de recherche de la Commission géologique du Canada. Le LCNP appuie les travaux de terrain par les services suivants : le développement d’applications de saisie de données terrain; l’acquisition de données d’imagerie et la prise d’échantillons par drone; le soutien informatique sur site; le prêt d’équipement informatique mobile. Le laboratoire effectue également le traitement et la gestion des données par la conception, la modélisation et la gestion de bases de données spatiales; la réalisation d’analyses spatiales; la diffusion de données par des services ou des applications; la numérisation de documents papier; la compilation des données historiques; la réalisation de dessin technique. Le LCNP est doté d’équipements informatiques et de logiciels spécialisés ainsi que des imprimantes et numériseurs grands formats et des équipements de vidéorestitution 3D.

Laboratoire de dendrochronologie et de dendrogéochimie

Ce laboratoire possède tout l’appareillage et l’expertise nécessaires à l’échantillonnage des arbres, à la préparation des échantillons (atelier de découpage et de sablage), à leur datation, à l’analyse des paramètres physiques et anatomiques de la croissance radiale des arbres ainsi qu’au traitement statistique et graphique des données. La mesure des largeurs de cernes de croissance est réalisée à l’aide d’un micromètre Velmex (précision 0,001 mm) couplé à une unité d’encodage numérique des données ou à partir d’un système d’analyse d’images numérisées (LignovisionTM) permettant la reconnaissance automatique des limites de cernes et la mesure de leur largeur à une résolution de 0,001 mm. Plusieurs loupes binoculaires (40X) ainsi qu’une double loupe pédagogique facilitent l’observation des bois et la datation précise des séquences de cernes de croissance. Une caméra est reliée à une loupe binoculaire permettant de produire des images de haute qualité. Le laboratoire possède également l’instrumentation et l’expertise pour préparer les échantillons (séparation des cernes) en vue de l’analyse géochimique et isotopique des cernes de croissance. Il possède notamment plusieurs microtomes de haute précision, dont un rotatif électronique (Thermo Scientific Microm HM 340 E). Les caractéristiques physiques (largeur et densité) et géochimiques (éléments nutritifs, métaux traces et isotopes) des cernes de croissance servent à reconstituer les conditions climatiques passées, étudier la dynamique des processus terrestres, documenter l’évolution temporelle de la contamination anthropique, en départager les sources et étudier les impacts sur les environnements. Un microscope Zeiss Axio lmager avec lumière transmise et réfléchie couplé au logiciel permet l’identification et la production d’image pour des applications tant biologiques que géologiques. Des sous-échantillons peuvent être pesés avec une balance analytique pour la soumission aux laboratoires.

Pour plus d’information, contactez Joëlle Marion

Laboratoire de géochimie des isotopes stables (Delta-Lab)

Le Delta-Lab est un laboratoire d’isotopes stables dédié à la recherche et au développement de pointe en spectrométrie de masse. Ce laboratoire unique au Canada permet de répondre de manière innovante à des questions de recherche en géosciences environnementales, à l’analyse de bassins et de gites de minéraux. Des méthodes de pointe sont utilisées pour mesurer les isotopes rares de l’hydrogène, de l’azote, du carbone, de l’oxygène et du soufre ainsi que les isotopes agglomérés du CO2. Ces analyses sont faites notamment dans des panaches de contamination atmosphériques et hydrosphériques, sur des séries dendrochronologiques, des sédiments de lac, du pergélisol, de la tourbe et d’autres milieux. En plus de permettre de comprendre les effets cumulatifs dans l’environnement, ces approches conduisent également à des reconstructions paléoclimatiques permettant de séparer les changements naturels des impacts anthropiques sur l’environnement au cours du temps. Le travail d’analyse de bassins ou de gites miniers comprend l’application d’isotopes lourds agglomérés du CO2 extrait de carbonates pour reconstruire leurs températures de formation. Le Delta-Lab oeuvre dans les secteurs de l’énergie, les technologies et services de l’environnement, la foresterie et l’industrie forestière, les mines, minerais et métaux et la paléoclimatologie.

Pour plus d’information, contactez Guillaume Barré

Laboratoire d’hydrogéologie et de caractérisation environnementale

Ce laboratoire comprend des équipements et instruments pour la caractérisation des aquifères et la surveillance des eaux souterraines, dont des pompes de différents types et formats, divers types de sondes (capteurs de pression, multiparamètres et de gaz dissous), des débitmètres, des perméamètres, ainsi que le matériel nécessaire pour échantillonner l’eau (ex. pipettes, sacs HydraSleeve, cellules d’échantillonnage, etc.) en fonction des besoins et des spécificités du site et du projet. Des tamis sont également disponibles pour les analyses granulométriques. Une vaste gamme d’analyses chimiques peuvent être effectuées sur place grâce au Delta-Lab et aux laboratoires de l’INRS.

Laboratoires du Centre Eau Terre Environnement de l’INRS

Laboratoire de géochimie, imagerie et radiographie des sédiments (GIRAS)

Ce laboratoire est structuré autour de l’ITRAX Core Scanner, un outil non destructif de radiographie couplée à l’analyse chimique par microfluorescence X de roches, de sols et sédiments. Il permet l’acquisition à très haute résolution (100 μm) de la composition chimique d’échantillons solides de manière non destructive. Le scanneur utilise le principe de la microfluorescence X (XRF) qui permet la mesure de la plupart des éléments allant de l’aluminium à l’uranium. La configuration du système permet d’analyser des demi-carottes et U-channels de 1,8 m de long, des roches, des déblais de forage et d’autres matériaux fins. Ces analyses sont accompagnées d’une radiographie et d’une photographie de l’échantillon à très haute résolution. Un microscope électronique à balayage Zeiss EVO® 50 permet également d’obtenir des images de la surface et de la composition de matériaux solides à des grossissements allant de 100 X à 60 000 X.

Pour plus d’information, consultez la page web du GIRAS

Laboratoire de géosciences appliquées (LGA)

Ce laboratoire réalise des études géophysiques pour l’exploration minière, gazière et pétrolière, la géotechnique et même l’archéologie. Le LGA possède les équipements et l’expertise pour mettre à profit les méthodes suivantes : tomographie géoélectrique, induction électromagnétique, levés gravimétriques, radiométriques, aquatiques, magnétométriques ou audiomagnétotellurique ainsi que la logistique nécessaire aux travaux de terrain.

Pour plus d’information, consultez la page web du LGA

Laboratoire de microscopie électronique à balayage (MEB)

Pour plus d’information, consultez la page web du MEB

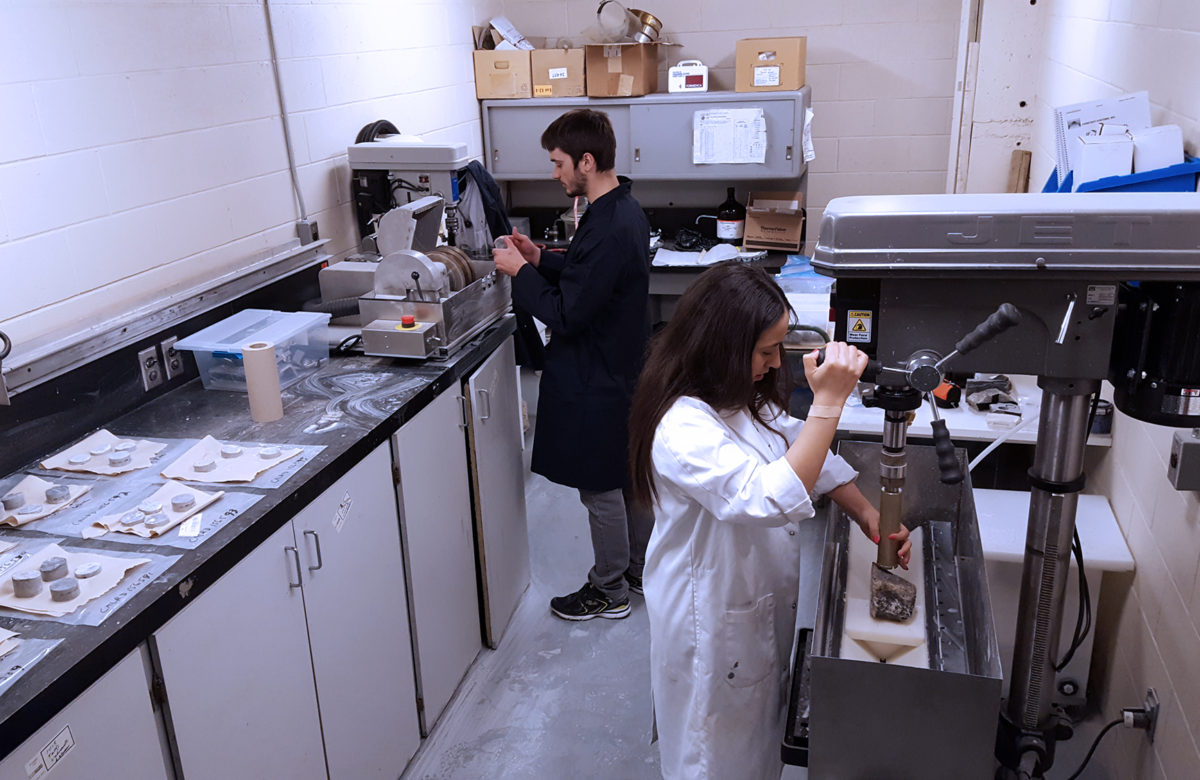

Laboratoire de services communs

Le Laboratoire de services communs assure aux utilisateurs un soutien matériel et technique de qualité. Il est composé de laboratoires spécialisés ainsi que de salles de microscopie et de préparation des échantillons. Cette infrastructure regroupe une gamme complète d’instruments pour analyser des échantillons d’eau par colorimétrie, spectrophotométrie, fluorométrie, radioisotopie et chromatographie, ainsi que les composés organiques et les métaux traces présents dans différentes matrices. Un camion laboratoire est également disponible.

Pour plus d’information, consultez la page web du laboratoire

Laboratoire de simulation physique

Pour plus d’information, consultez la page web du laboratoire

Laboratoire d'hydrogéologie des contaminants

Ce laboratoire peut être opéré à des températures froides. Il comprend deux bacs expérimentaux dont la taille permet de réaliser des expériences de réhabilitation se rapprochant des conditions de terrain, mais sous des conditions expérimentales contrôlées. Ces bacs peuvent contenir de 4 à 9 m3 de sols provenant de sites contaminés ou de sols propres auxquels des contaminants spécifiques peuvent être ajoutés. Plusieurs autres composantes sont également disponibles comme des colonnes de différentes hauteurs, des réservoirs de 5 m3 contenant les solutions à injecter et des instruments de mesure permettant la caractérisation des sols et des phases aqueuses et organiques échantillonnées lors des essais.

Laboratoire hydraulique environnemental (LHE)

Unique en Amérique du Nord, le LHE permet de simuler les houles, la marée et les courants de grand débit afin de développer des approches durables de gestion du littoral pour contrer l’érosion engendrée par les changements climatiques. L’installation principale est un canal hydraulique extérieur mesurant 120 m de long, 5 m de large et 5 m de profondeur. Il est semi-enterré de 4 m avec 1 m au-dessus du sol. Les vagues simulées peuvent atteindre la hauteur des murs du canal et peuvent être produites pour des profondeurs d’eau comprises entre 2,5 et 3,5 m et des périodes de vague entre 3 et 10 secondes. En plus d’une passerelle mobile, d’un portique de levage et d’une série de porte-équipements, le canal hydraulique est muni d’un batteur à houle, d’un système de vidange et de remplissage connecté à un réservoir d’une capacité de 3500 m3, d’un système bidirectionnel de circulation d’eau, d’équipements de mesure (courant, turbidité, niveau d’eau, topographie, etc.) et de caméras.

Pour plus d’information, consultez la page web du LHE

Laboratoire multidisciplinaire de tomodensitométrie (CT scan)

Laboratoire ouvert de géothermie (LOG)

Ce laboratoire sert à mesurer les propriétés thermiques et hydrauliques des matériaux géologiques. La recherche réalisée permet une meilleure compréhension des phénomènes souterrains de transfert de chaleur et d’écoulement diminuant les risques technologiques en géothermie. Les résultats des analyses effectuées au LOG sont consignés dans un répertoire des propriétés thermiques et hydrauliques des différents types de roche. Les analyses sont rendues publiques sur le Web trois ans après leur date de réalisation. L’accès au laboratoire est « ouvert », inspiré de la philosophie des logiciels libres. Le LOG comprend un scanneur de conductivité thermique, une barre électronique divisée portable, une sonde à aiguille, une unité TRT avec câbles chauffants, un perméamètre et porosimètre combiné, un perméamètre portable et des appareils de coupe spécialisés.

Pour plus d’information, consultez la page web du LOG

Laboratoires de télédétection

Système de sondage par enfoncement et rotopercusion pour la caractérisation des aquifères